हमारे देश में आध्यात्मिकता को कभी भी विज्ञान से अलग नहीं समझा गया। विज्ञान का मार्ग आध्यात्मिकता की ओर तथा आध्यात्मिकता का मार्ग विज्ञान की ओर जाता है।

नवरात्रि: अपने मूल स्रोत की ओर जाना

‘नव‘ शब्द के दो अर्थ होते हैं – नौ तथा नूतन / नया। यह एक ऐसा अवसर होता है जो हमारे जीवन में ताज़गी और नई ऊर्जा लेकर आता है। नवरात्रि के इन नौ दिनों में हम दैनिक जीवन की परेशानियों से ध्यान हटा कर अपना समय स्वयं की खोज में लगाते हैं और अपने मूल स्रोत में वापसी करते हैं। तब हम और अधिक रचनात्मक हो जाते हैं, विजयी होते हैं।

जब हमारे मन में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं या हम अपने मूल स्वभाव से विमुख हो जाते हैं, तब हम व्यथित हो जाते हैं, अरुचिकर हो जाते हैं और निरर्थक तथा अरचनात्मक हो जाते हैं। इस नकारात्मकता से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम अपने भीतर पड़े ऊर्जा के मूल स्रोत, ‘शक्ति‘ की ओर अग्रसर हों।

नवरात्रि के पीछे का विज्ञान: लघु जगत को समूचे जगत (ब्रह्मांड) से जोड़ना

रक्तबीजासुर की कहानी हमें बताती है कि हमारे सभी गुण हमारे DNA में समाए होते हैं। जिस प्रकार उस असुर के एक एक कतरे से एक नए असुर का जन्म हुआ था, जिसका अर्थ है कि उसके रक्त की प्रत्येक बूँद में एक नया असुर उत्पन्न करने की क्षमता थी, उसी प्रकार हम कौन हैं और हम कौन थे, यह सब हमारे DNA में अंतर्निहित है। इसलिए कोई परिवर्तन भी उसी मूल से ही होना संभव है और केवल देवी ही है जो हमारे भीतर परिवर्तन ला सकती है और लाती है। देवी माँ अपने साथ त्रिशूल लेकर आती हैं जो तीन गुणों का प्रतीक है – ज्ञान, प्रेम और क्रियाशीलता।

देवी माँ हमें हमारे भीतर के असुरों अर्थात् नकारात्मक गुणों से मुक्त करती हैं। यदि वह हमारे भीतर DNA के रूप में विद्यमान हैं, तो भी वह देवी माँ की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब आप साधना या अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करते हो, तो आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है जो आपके शारीरिक तंत्र को ठीक करती है, आपके मन की शुद्धि कर के उसमें उत्तम विचार और उत्तम जीवन का संचार कर देती है। यह परिवर्तन केवल वैचारिक स्तर तक ही सीमित न होकर हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे अस्तित्व के स्तर पर भी होता है।

अनेक में एक

हमारा मन बड़े मन का एक अंश मात्र है और हमारा शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का एक अंश। यदि हवा में कोई समस्या आती है तो उससे कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा अपितु आसपास के सभी लोग प्रभावित होंगे। इस प्रकार वातावरण हमारा प्रथम शरीर है, हमारा भोजन भी वातावरण से ही मिलता है, इसलिए इसे ‘अन्नमय कोश‘ कहा गया है। वेदांत का दर्शन शास्त्र और क्वांटम यांत्रिकी एक जैसे ही हैं, एक दूसरे के अति निकट। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड केवल एक ही तरंग से बना हुआ है; और वेदांत भी यही कहता है – सम्पूर्ण ब्रह्मांड केवल तरंग, स्पंदन और धड़कन जैसा ही है। और उसी तरंग ने अनेक रूप में प्रकट होकर इस विविधता पूर्ण सृष्टि का रूप ले लिया है; वह एक तरंग लाखों व करोड़ों नामों और रूपों में प्रकट हुई है। नवरात्रि के दिनों में उच्चारित किए जाने वाले श्लोकों में भी यही कहा गया है कि देवी माँ हर स्थान पर विद्यमान हैं – सारे गुण उसी के हैं; वह इस सृष्टि के कण कण में उपस्थित हैं, पशुओं, वृक्षों, कीट पतंगों से लेकर सभी आकाशगंगाओं, सभी संसारों और ग्रहों तक! उनका वैभव एक अणु से लेकर समूचे ब्रह्मांड तक फैला है। इसलिए हम देवी माँ की स्तुति और आराधना हर एक रूप में करते हैं और अन्नमय कोश में उस शक्ति का अनुभव करते हैं।

जब आप देवी माँ की महिमा को सुनते हो, उनकी पूजा करते हो; तो आपके भीतर ऊर्जा का, प्राण शक्ति का उदय होता है; तब आपको उनका आशीर्वाद मिलता है और आपकी सभी इच्छाएँ, सभी संकल्प फलीभूत होते हैं।

– गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लघु जगत को विशाल जगत से जोड़ने के लिए ऐसे विस्तृत उपायों को बनाया और बताया जिनमें जीवन के प्रत्येक पक्ष को सम्मिलित किया गया और इसी को यज्ञ नाम दिया गया। यहाँ किए जाने वाले यज्ञ समूचे विश्व के लिए होते हैं, समूची मानव जाति के कल्याण के लिए। उसके लिए अपनाई जाने वाली विधियों का हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है – कितनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ लाई जाएँ, कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाए, कौनसे मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण किया जाए, यह सब कुछ बहुत विधिपूर्वक बताया गया है। और जब यह सब जैसे किया जाना चाहिए, उसी के अनुसार किया जाता है तो इसका प्रभाव भी अवश्यंभावी होता है।

हमारा मन राग द्वेष, सही गलत के बीच झूलते रहने के कारण थक जाता है। नवरात्रि का ही वह समय है जब हम सब कुछ त्याग सकते हैं और जब सब कुछ त्याग कर स्वयं में स्थित होते हैं तो गहरा ध्यान और समाधि होने लगते हैं। जीवन में सभी प्रकार की सफलता पाने का यही मंत्र हैं।

नवरात्रि में अपने सभी सद्गुणों और दुर्गुणों को, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर के हम स्वयं में स्थित हो कर विश्राम करते हैं। और यही नवरात्रि का सार भी है; अपने मन तथा शरीर को गहरा विश्राम देना!

कर्मकांड या अनुष्ठानों का महत्व: अनुष्ठान क्यों आवश्यक हैं?

थोड़े बहुत अनुष्ठानों या कर्मकांडों में संलिप्त होने से हमारा मन केंद्रित होने लगता है और हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक तथा उत्सव जैसा हो जाता है। हमारे प्राचीन पूर्वजों द्वारा बनाए गए प्रत्येक रीति रिवाज का कुछ न कुछ महत्व अवश्य होता है, और प्रत्येक रिवाज का वातावरण पर और सूक्ष्म जगत पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है।

प्रायः मंत्रोच्चारण जल के साथ किया जाता है और जल में विशिष्ट तरंगों को सोखने की शक्ति होती है। अनेक प्रयोगों द्वारा हमने देखा है कि कैसे जल के क्रिस्टल हमारे विचारों पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। आपका प्रत्येक विचार आसपास के जगत को प्रभावित करता है।

क्या आपने तितली प्रभाव के विषय में सुना है? दक्षिण अमेरिका के किसी भाग में एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसका प्रभाव चीन में बादलों की गति पर पड़ता है! यह दर्शाता है कि जीवों के प्रत्येक कार्य का कितना शक्तिशाली प्रभाव उनके आसपास की प्रत्येक चीज पर पड़ सकता है! प्राचीन लोगों को त्रिभुवन लोक और सूक्ष्म जगत तथा शरीर के अंगों के बीच संबंधों का गहरा ज्ञान था। ब्रह्माण्ड, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांडीय किरणें और तरंगें किसी विशिष्ट पक्षी, विशेष अनाज, जड़ी बूटी अथवा शरीर के किसी अंग विशेष से संबंधित होते हैं। नवरात्रि का समय इन गहरे संबंधों को जानने, समझने का समय होता है।

कर्मकांडों या अनुष्ठानों के पीछे का विज्ञान

यज्ञ – ऐसा विज्ञान जो अव्यक्त ऊर्जा को व्यक्त संसार में अवतरित करता है

यज्ञों और तपस्या से व्यक्ति सर्वोच्च स्व: को प्राप्त करता है। यज्ञ के तीन अंग होते हैं:

देव पूजा – दिव्यता के भिन्न भिन्न गुणों तथा शक्तियों का सम्मान करना। प्रत्येक गुण अथवा शक्ति के कुछ विशेष गुण या उनका कुछ विशिष्ट उपयोग होता है और वे विभिन्न मंत्रों तथा जड़ी बूटियों से संबद्ध होते हैं। अलग अलग पौधे किसी विशेष तरंग और विशिष्ट ऊर्जा के प्रति नियत होते हैं, इसलिए वे अप्रकट दिव्यता का अभिव्यक्त रूप हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक पशु कोई विशेष ऊर्जा प्रसारित करता है।

संगतीकरण – सब साथ मिल कर चलें। चूँकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, अतः यज्ञ अकेले रह कर नहीं हो सकता। यदि कोई किसी चीज से प्रभावित होता है तो कुछ हद तक इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है।

दान – देना या बाँटना।

विभिन्न मंत्रों के उच्चारण द्वारा, यज्ञ हमारी चेतना में विशेष गुणों को जीवंत कर देते हैं। विशिष्ट यज्ञ, जो विशिष्ट मंत्रों के साथ आयोजित किए जाते हैं, हमारे ऊपर, हमारे वातावरण पर तथा हमारी सामूहिक चेतना, सामूहिक मन और व्यक्तिगत मन पर विशेष प्रभाव डालते हैं।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं – संसार में यज्ञ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे शीघ्र ही मनवांछित और लाभकारी परिणाम लाते हैं।

यज्ञ करने के लिए सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के बीजों को बोया जाता है। बीज में यद्यपि जीवात्मा तो सदा ही रहती है, फिर भी यह व्यक्त तभी होती है जब बीज प्रस्फुटित होता है। इसी प्रकार यज्ञ मंटप के चारों ओर प्राण ऊर्जा का निर्माण करके ही यज्ञ किया जाता है। प्रस्फुटित हो कर बीज आकाश तत्व से प्राण शक्ति नीचे पृथ्वी पर ला देते हैं। उत्सव के समापन पर; अंतिम दिन, उन स्फुरित पौधों के चारों ओर उच्च प्राण शक्ति में सरोबार हो कर हम नाचते गाते हैं और जीवन का उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से प्राण ऊर्जा का जल, अग्नि, पृथ्वी आदि सभी पंचतत्त्वों में आह्वान किया जाता है; और आप पूरे वातावरण में मंत्रोच्चार, भजनों, संगीत और नृत्य के रूप में आनंद बरसते हुए देखते हैं।

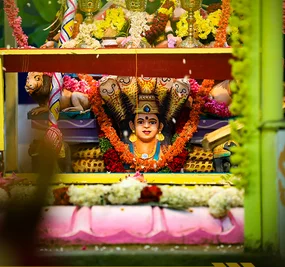

मूर्ति अलंकरण – इसके पीछे का दर्शन

हमारा मन हर उस वस्तु से आकर्षित होता है जो चमकीली और रंग बिरंगी हो – जैसे कि गहने, वस्त्र, पुष्प, और सुगंध; इसलिए इन्द्रियों को काबू में रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इन सब वस्तुओं से ही प्रतिमाओं को सजाया। जब यह सब चीजें किसी मूर्ति पर अलंकृत होती हैं तो आप उन्हें पाने की इच्छा नहीं करते, बल्कि आपके मन में उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना जागृत होती है। आप देवी की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और अपनी आँखें बंद कर लेते हैं; यह दर्शाता है कि परमात्मा आपके भीतर ही है। यह अपने अंतःकरण में प्रवेश करने की एक व्यवस्था है।

आरती

हम प्रार्थना करते हैं – हे देवी माँ, हमारा जीवन दीपक की भाँति है, उस दीपक की भाँति ही मेरी पांचों इन्द्रियाँ, मेरा जीवन भी आपके चारों ओर इसी प्रकार घूमता रहे।

तीर्थ

संस्कृत में जल और प्रेम के लिए एक ही शब्द है : आपह (आप:)। जब हम तीर्थम (प्रसाद) लेते हैं तो इसका अर्थ है कि मैं भी सब लोगों के समान हूँ। आप थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसी से संतुष्ट और प्रसन्न अनुभव करते हैं।

मंत्र – सूक्ष्म और स्थूल के बीच की कड़ी

मंत्र अति विशिष्ट और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो स्थूल तथा सूक्ष्म जगत के बीच कड़ी का काम करते हैं। किंतु जब तक यह स्पंदनों, जो हमारी आत्मा की गहरी तरंगें हैं, से न जुड़ें तब तक यह निष्प्रभावी ही रहते हैं। इसलिए जो लोग गहरी समाधि में होते हैं, वही मंत्रों को शक्तिशाली और फलदायी बना सकते हैं; यह आवश्यक है कि हम मंत्रों की शक्ति से ओत प्रोत होने के लिए शून्यता का अनुभव करें। जब कहीं भी कोई यज्ञ आयोजित किया जाता है, वहाँ एक गुरु को, जो योग में स्थित हो, आमंत्रित किया जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही वह फलित होता है।

जब ऐसे बड़े यज्ञ हो रहे हों और आध्यात्मिक ध्यानियों द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा हो तो आप वातावरण में निश्चय ही कुछ परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। इन ध्यानियों ने विशेष मंत्रों के साथ कई वर्षों का अभ्यास किया होता है। मंत्रोच्चार तथा ध्यान के संगम से ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है जिसमें हर कोई गहरा ध्यान और प्रसन्नता अनुभव कर सकता है। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने उन मंत्रों का कभी श्रवण ना भी किया हो, परंतु अच्छा ध्यान किया हो, एक बार वहाँ बैठ कर उन्हें सुनते हैं तो उन्हें तरंगों का अनुभव होने लगता है।

मंत्र इस सृष्टि के कालातीत बीज हैं, इसलिए उनके अर्थ उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी कि उनकी तरंगें। अतः आपको केवल उनकी ध्वनि और तरंगों का आनंद ही लेना है। जब हम यह जान लेते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड ही एक तरंग मात्र है, तब मंत्र हमारे निकट आने लगते हैं। चेतना की स्थिति और मंत्रों के बीच एक प्राकृतिक सामीप्य है, इसलिए तब वह फलीभूत होने लगते हैं।

मंत्र घाव भरने का, इच्छाएँ पूर्ति करने का एक उपाय हैं

जल मंत्रों के प्रभाव को सोखता है। जापान में एक वैज्ञानिक ने मंत्रों की ध्वनियों के पानी के क्रिस्टलों और पानी की बूँदों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए एक अति सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने पाया कि विभिन्न मंत्रों से निकलने वाली ध्वनियों और तरंगों के प्रभाव से पानी के क्रिस्टल भी भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित होते हैं। यह दिखाता है कि मंत्रों द्वारा वांछित परिणाम पाया जा सकता है।

स्थूल जगत में आपको अलग अलग चीजें बनाने के लिए अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है। परंतु मंत्रों की दुनिया में यह लागू नहीं होता। कोई भी मंत्र आपकी इच्छानुसार परिणाम पाने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार मंत्र स्थूल जगत के पदार्थों में पाए जाने वाले वर्ग विभाजन के सिद्धांत के पार जा सकते हैं; इसलिए यह उस परम सत्ता के इतने निकट हैं।

संकल्प का महत्व, रहस्य और विज्ञान

जीवन दिशाहीन होकर चल नहीं सकता, इसलिए आपका कोई न कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। इसलिए सब पूजाओं में हम संकल्प लेते हैं; संकल्प का अर्थ है – “अभी, इस समय और स्थान पर मेरी यह आकांक्षा है” और तब आप वह आकांक्षा या अभिप्राय छोड़ देते हैं।

अभिप्राय या आकांक्षा और इच्छा में अंतर यह है कि इच्छा में आप उसे पकड़ कर रखते हैं, उसको लेकर आप ज्वरित रहते हैं। आप अपनी सारी ऊर्जा उस इच्छा को पकड़े रहने में खो देते हैं। जबकि आकांक्षा में ऐसा नहीं है।

रहस्य यह है कि जो व्यक्ति आकांक्षा को त्याग सकता है, उसी का संकल्प फलीभूत भी होता है।

संकल्प मन में आते रहते हैं और मंत्र मन को ऊर्जावान बनाते हैं। आपके मन में जितने अधिक विचार आते हैं, उतना ही कमजोर आपका संकल्प होता जाता है और इसलिए आपका संकल्प पूरा नहीं होता। मंत्रों के प्रभाव से आपका मन ऊर्जा से भर जाता है और केंद्रित हो जाता है। उस ऊर्जावान स्थिति में जो संकल्प लिया जाता है, उसका फलित होना निश्चित है।

ध्यान और हमारा मस्तिष्क

सामूहिक ध्यान से हमारी सामूहिक चेतना ऊपर उठ जाती है और मानव आत्मा परिशुद्ध तथा परिष्कृत हो कर अधिक रचनात्मक और उपयोगी हो जाती है।

शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययनों में पाया है कि यदि हम केवल आठ सप्ताह या दो महीने तक ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर में वृद्धि होती है, यह मस्तिष्क की संरचना को भी बदल देता है। मस्तिष्क कहीं अधिक प्रज्ञावान, अंतर्ज्ञानी, सृजनात्मक और जीवंत हो जाता है।